Hoy comparto con ustedes un valioso testimonio de toda un época que ya no existe pero que muchos de nosotros deseamos renovar, actualizar, quizás de otra manera, pero con el mismo amor que nos brindaron nuestros abuelos.

Hernán Alvis Rojas, un amigo, colega agrimensor, destacado profesional, académico, y excelente persona rescata con su relato una costumbre que hemos disfrutado siendo niños de distintas formas y que hoy la inmediatez de nuestros pretendidas obligaciones nos niegan: la reunión familiar y las sobremesas.

A continuación su relato:

«Los domingos de familia con la abuela»

Domingo por la mañana, casi las diez. El patio interno de la casa de la abuela tiene un toldo a medio correr dejando que los rayos de sol entren plenos. Para los que llegaron tarde es molesto. Para los que por edad dormimos temprano era una invitación a jugar entre las plantas y los dos gomeros casi árboles. Lo que iniciamos en silencio, tratando de obedecer lo que pedía la abuela, termina a los gritos de vaqueros imaginarios que intentan defenderse de los indios que atacan por todos lados. Mientras tanto, la abuela va y viene. Y por cada uno de la familia que va apareciendo, ella los recibe con una inmensa sonrisa y la pregunta si habían dormido bien. En un rincón está la mesita del mate. Allí, ordenado, todo ordenado está la pava, con la yerbera y azucarera relucientes. El mate haciendo juego con su bombilla siempre caliente para nosotros. Y no podía faltar la panera con pan casero, semitas y un frasco de mermelada de damasco. En la silla de madera con asiento de totora la abuela se toma un tiempo para ir cebando a cada uno y a los más chicos les prepara pan con mermelada. Se reúne por un rato a conversar y ponerse al día con lo que había pasado desde el sábado a la noche en la familia. Sin darnos cuenta, la reina de la casa se levantó y comenzó con sus costumbres. En el tiempo entendimos su actitud como parte de la ceremonia dominical junto con la misa.

Cuando indios y vaqueros se habían cansado de correr de un lado a otro, nos íbamos allí donde ella estaba desde temprano. La puerta de madera ancha, con vidrio en la parte superior separaba el patio de ese lugar. Allí, en el medio, un mesón de madera largo y muy ancho y una puerta que daba a otro lugar maravilloso que en muy contadas ocasiones nos dejaban entrar. La despensa que era la caja del tesoro de la casa donde se encontraban las conservas, los dulces, harina y azúcar. En un costado una mesada larga y en un extremo las canillas sobre las bachas. Arriba los estantes de madera con las puertas a medio cerrar por el uso, llenas de especias, de cubiertos, y frascos de distintos tamaños. Sobre ese mesón, los domingos, había harina y una batea grande donde estaba la masa para preparar los tallarines.

¡Cuántos domingos, al levantarme temprano la veía a la abuela, con los brazos enharinados y amasando con todo su cuerpo!

Y en esos domingos de tallarines caseros, un cuchillo largo, fino cada tanto afilado. Extendida la masa, finita y larga, era fascinante ver como poco a poco, aparecían como hilos, los largos tallarines y luego como lluvia, sobre ellos caía harina. Y ahí quedaban, extendidos esperando ser protagonistas.

En ese lugar maravilloso, no podía faltar una cocina grande y sobre ella una olla. En el interior un buen pedazo de carne que de a poco iba cambiando de color y el ambiente comenzaba a tener aroma de domingo. A la par, sobre la mesada cebollas, ajo, pimiento y un poco de zanahoria junto a la tabla donde eran cortados en trozos pequeños. Cuando la carne estaba lista, toda la verdura se colocaba de a poco. Faltaba los tomates, que era lo último, cortados en trozos pequeños. Tomates con mucha pulpa y jugo tanto que prácticamente tapaba toda la carne y veíamos, subidos a bancos bajos, como se iba consumiendo y era el momento en el cual un poco de vino mojaba toda la carne. Un tiempo más y se agregaba agua. Así a fuego lento, el tuco comenzaba a ser esa pócima conocida y tan deseada por nosotros.

Otra olla con agua se iba calentando de a poco sobre la cocina. Y con una sincronización perfecta, el queso era tragado por la boca del rallador, sujeto fuertemente al mesón. La orden de “a poner la mesa” era una invitación a que todos en casa cumplieran, cada uno con su función, en esta gran obra dominical. La mesa larga y el mantel que varias veces abrigaba a la masa de pan, bien tendido y limpio. Los vasos grandes de vidrio para los grandes y los chicos para los que aprendíamos como era la vida. Las paneras con pan casero y algunas rodajas que no llegaban porque con ellas se raspaba los costados de la olla con tuco. El vino en jarras, con ese perfume característico y las botellas con agua. Los platos y cubiertos en la posición justa. Y la mesa se iba completando con la familia e invitados.

Los fideos, luego de su baño caliente, estaban al dente y eran puestos en dos fuentes grandes para ser cubiertos con tuco abundante. Llevados a la mesa, con mucho cuidado, la abuela los iba sirviendo con esa sonrisa con la cual bendecía cada plato y a los que lo recibían. Una vez mas se llenaba las fuentes con tallarines, se servía a los que faltaban y después de la bendición de la mesa, la abuela con su “ahora” daba permiso para degustar los tallarines. La conversación era siempre amena, aún con temas que no entendíamos, pero veíamos tan contentos a los grandes que imaginábamos que debían ser chistosos. La abuela, mirando de reojo a cada uno, se aseguraba que todos comieran bien y una vez mas se paraba, caminaba a la cocina para traer la carne y comenzaba la última parte de la ceremonia dominical. ¿El postre? El postre, tal vez eran frutas o simplemente el permiso para ir a jugar.

De a poco, cada comensal hacía su parte para ir dejando ordenado el comedor y lavados los platos, ollas, mesón, mesada y todo lo utilizado en la cocina. La abuela, desde su sillón grande de totora, miraba con cariño y se daba unos minutos de descanso antes de preparar la merienda.

Un lugar maravilloso allí donde el alimento se convertía y luego se entregaba a los comensales. En verdad, fue el primer laboratorio que conocí en mi vida y a la primera persona que en todo lo que hacía, ponía siempre su condimento secreto, el amor por cada persona que sería parte de un inolvidable domingo en familia.

.

.

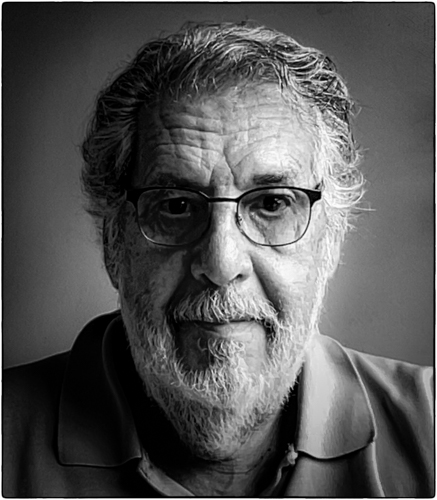

Por mi solicitud, Hernán se nos presenta:

Hernán Alvis Rojas, sanjuanino con el sol de otoño en el alma, y el corazón dispuesto para subir la próxima montaña. Ingeniero Agrimensor, profesión con la cual conocer la provincia, el país es un regalo permanente. Docente de Ingeniería con la intención que cada alumno se anime a ser un profesional al servicio de la sociedad. Esposo de un regalo de Dios y padre de tres varones. Agradecido a Dios por la vida y los amigos.