La Negra estaba jodida. Venía clueca: había quedado viuda en diciembre del año pasado, la gota la tenía mal y no se cuidaba. Con los dedos de los pies hinchados, caminaba cada vez menos por el dolor. Tenía dos hijos: uno se había ido de la villa y el Seba, el menor y preferido, vivía con ella en Villa Libertador.

El muchacho era vago y nunca quiso estudiar. Novio eterno, la Negra quería verlo casado. Repetía que era su último deseo antes de acompañar a su marido al cementerio.

En esos días, la Susi —novia del Seba— le había prometido cumplirle el deseo. Siempre decía que no creía en el matrimonio, pero esta vez cedería… a cambio de que él participara en la “vendetta al Peluquín”. Su jefe le había prometido que, si el operativo salía bien, ella manejaría la distribución del “paco” en la zona.

El termómetro marcaba treinta grados a las seis de la tarde en Nueva Córdoba. Era diciembre, y el barrio, como tantos otros, trataba de cerrar un año complicado. Sin embargo, en la zona, la gente tenía esperanzas de buenas nuevas. El verano se presentaba lluvioso y bueno para la soja, con menos posibilidades de incendios y perspectivas interesantes para el turismo en las sierras. Ya se andaba con ropa ligera, shorts y sandalias. Se venían las fiestas y, sobre todo, estaban cerca las vacaciones.

Don Félix no vivía en el barrio, pero tenía un poli-rubro en la calle Pueyrredón, cerca de Plaza España. Toda la mañana había estado llamando al gordo de ARCOR. Se había cansado. El gordo era simpático, pero inconstante; le había prometido el pedido antes de fin de mes. “El veinte lo tenés, viejito”, le había dicho. Pero era diciembre y el camión aún no aparecía. Tenía poco y nada en las góndolas, justo en la época de mayor venta: principios de mes, fin de año, y las despedidas de estudiantes. Todo daba para que el pan dulce se vendiera como agua.

A las tres de la tarde, por fin, logró comunicarse.

—Mira, gordo. Me he cansado de llamarte. Además de gordo, sos un negro chanta. Voy a acusarte con tu jefe, me tenés harto— y agregó a continuación:

—El flaco del frente vende como loco, y yo, como un boludo, haciéndome la paja, mirando cómo se me va la gente. — se oyó en el Blackberry del gordo.

—A las cinco está el camión, viejito —le respondió desde su teléfono—. Yo mismo estoy repartiendo— dijo el vendedor, mientras don Félix refunfuñaba.

El gordo era bueno en lo que hacía. Vendía a la madre si lo dejaban. Pero hacía poco que se había divorciado y andaba mal. Se olvidaba de los pedidos. No conocía la palabra “stock”: vendía lo que el distribuidor no tenía. Esta vez, sin embargo, no mentía. Estaba en el Ford repartiendo y tomando pedidos de Reyes.

Cuando llegó al negocio y empezó a bajar los panes dulces, don Félix se olvidó de todo. Le ofreció un mate. Se pusieron a charlar y a contarse la vida.

—¿Y usted, gordo? ¿Tiene familia? —preguntó don Félix.

—Estoy divorciado y tengo a mi vieja en Villa Libertador. Viuda, de hace poco. Y un hermano menor que no levanta cabeza, el vago. Vive pegado a ella.

—Así son los pendejos de ahora —dijo el viejo —. No quieren laburar.

El gordo se quedó callado. Pensó en el Seba, pero no dijo nada. Había cosas que era mejor no contar. Al rato el viejo abrió una sidra. Rieron un rato, hasta que el chofer apuró al gordo y siguió con el reparto.

El Seba estaba nervioso. Le picaba todo el cuerpo y sudaba de calor. Ya iba por la segunda lata de cerveza y no le gustaba nada lo que tenía que hacer. Él la jugaba solo o con el “Cabeza”, cuando iba a chorrear en la moto. Sabía reducir viejas, sacarles la cartera y rajar de la yuta sin dejar rastros. Pero esto era distinto.

Sin embargo, promesas son promesas, y la vieja era la vieja. Cada vez que la veía arrastrarse por el rancho, con los pies hinchados, se le partía el alma.

—Quiero verte casado, Seba. Es lo único que pido antes de irme— le repetía.

—Tranquila ma, ya se va a dar— él le mentía.

Pero la Susi no aflojaba con lo del Peluquín.

—O haces esto, o yo no me caso— le había dicho. Y él sabía que sin la Susi no había guita, ni merca, ni nada. Estaba atrapado; sin salida.

Así que, con mala gana, subió a la moto.

El que dirigía era el Darío, alias “el Monstruo”. Un flaco de mierda, pero que de esto sabía. Lo había hecho varias veces en Buenos Aires. Tenía una Honda 135 robada en la Capi, más rápida que la del Seba. Eran seis motos juntas. Cuando hacían rugir los motores, daban miedo. La cana no estaba: la cancha estaba liberada. Sabían que podían romper los vidrios y nadie iba a aparecer. Ellos abrían el camino destruyendo y la “gilada” saqueaba por detrás.

Don Félix fue la segunda víctima. Llegaron como una tromba a su negocio. Las seis motos frenaron en seco frente al poli-rubro. El Monstruo bajó primero y tiró una piedra contra los vidrios que estallaron en mil pedazos. Los gritos empezaron de inmediato.

—¡Todo el mundo afuera! ¡Afuera, la concha de su madre!— gritaba el Monstruo

Las cajeras corrieron hacia el fondo. Un cliente tropezó con una góndola tratando de escapar. El Seba entró detrás del Monstruo, con el corazón en la garganta. Vio las cajas registradoras abiertas, las botellas de Fernet cayendo al piso, y la gente del barrio entrando en manada.

Don Félix apareció desde el depósito con un palo en la mano y gritaba:

—¡Salgan de acá, hijos de puta!

El Monstruo lo empujó. El viejo cayó contra una estantería. Se golpeó la cabeza y quedó quieto.

—¡Dale, Seba! ¡Agarra la guita y rajemos! — le dijo al Seba.

El Seba tomó los billetes de la caja, pero no podía dejar de mirar al viejo tirado en el piso. “La puta madre”, pensó. “La puta madre que me parió”

Afanaron Fernet, Coca y la guita de las cajas. Los del barrio, a pie, hicieron el resto. Adiós al pan dulce.

Por la radio, el gordo de ARCOR se enteró de los saqueos. Pensó en Don Félix y decidió volver. Al final, se habían hecho amigos; era como un padre. Cuando quiso entrar, salía el Seba.

—¿Qué haces, Seba? Déjate de joder, esto es una mierda. ¡Culeado, no podés estar acá!

—Déjame pasar, gordo. No te metas. La vieja me quiere ver casado. ¡Córrete, te digo! ¡Córrete, carajo!

El gordo lo empujó para frenarlo y el Seba trastabilló, cayendo al suelo.

En ese momento apareció don Félix desde el fondo del local. Tenía un revólver viejo en la mano, de los que guardaba su padre. Todavía le dolía la cabeza del golpe. Vio al gordo forcejeando con alguien en el suelo.

—Estos negros de mierda— pensó —Me sacaron todo—

No pensó más. Levantó el arma y apuntó.

—¿Qué haces, viejo? ¿Estás loco? —gritó el gordo.

Pero don Félix solo vio a un pibe más, otro chorro, otro que venía a cagarlo. Apretó el gatillo.

El estruendo llenó el local. El Seba se llevó las manos al pecho y se desplomó. El gordo cayó de rodillas y lo abrazó, llorando como un chico.

—No, no, no… Seba, la puta madre… Seba… —

Don Félix bajó el arma. Le temblaban las manos.

—¿Quién es el pendejo? —preguntó con la voz quebrada.

El gordo lo miró con los ojos rojos, llenos de lágrimas y bronca.

—Mi hermano, don Félix. Mi hermano. ¿Se acuerda? Hoy le conté: el que vive con la vieja, el vago que no estudió.

Junto a don Félix, subieron al camión y salieron juntos, rumbo al hospital.

Horas después, cuando la ciudad empezó a brindar por el año nuevo, la Negra preparaba una picada. Había comprado fiambre en la esquina, con la plata que el Seba le había dejado esa mañana.

—Hoy vengo temprano, ma— le había dicho. —Y traigo sorpresa—

Ella imaginaba que por fin le iba a decir que se casaba. Sonrió mientras acomodaba el queso y el salame en el plato. Los pies le dolían, pero no le importaba. Miró el reloj: eran las nueve y media.

En el hospital, Félix y el gordo esperaban sentados en el pasillo de urgencias. No se decían nada. Para ellos, el eco de un disparo todavía sonaba y sabían que ninguno de los dos iba a olvidar. El gordo miraba la pared de azulejos. Pensaba en cómo iba a decirle a su vieja. No había palabras.

En Villa Libertador, la Negra seguía esperando. La picada se había secado sobre la mesa. Afuera se escuchaban sirenas, pero no les prestó atención. Ella no se movía del lugar, sabía que las sirenas eran parte del paisaje.

En Nueva Córdoba seguían sonando los motores de las motos, mientras, entre luces y sirenas, con un aire denso y pesado, la esperanza se perdía en el saqueo.

Este cuento fechado inicialmente en diciembre del 2013, fue trabajado y republicado en estos días.

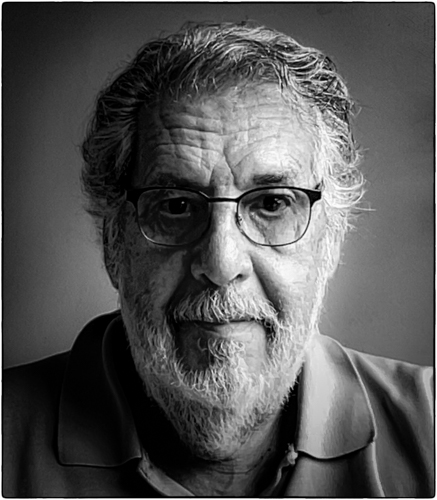

José M. Ciampagna, Córdoba, fines de Octubre del 2025

Me gustaMe gusta